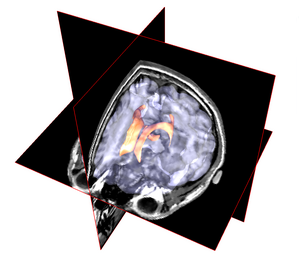

Figure 1. Exemple d'univers virtuel contenant 4

Locales. Chaque Locale représente un système

de coordonnées locales décalée d'une translation par rapport au système

de coordonnées global.

Java3D est une bibliothèque logicielle de haut niveau facilitant la création, la visualisation et la manipulation de scènes 3D. Java3D fournit une API en java et bénéficie donc de la portabilité de ce langage. Java3D est porté sur différentes plateformes. Il utilise (de manière transparente pour l'utilisateur) des bibliothèques graphiques de plus bas niveau telles qu'OpenGL ou DirectX pour réaliser le rendu 3D.

Java3D n'est pas un modeleur (tel que 3D studio): il n'offre aucun support pour l'édition d'objet et de scènes 3D. Il permet en revanche de programmer son propre modeleur à moindre coût. Java3D n'est pas non plus un format de données 3D (tel que VRML): certaines fonctions d'importation/exportation vers différents formats standards existent mais Java3D ne défini pas en soi de format particulier.

Le principales fonctionnalités de Java3D sont:

L'utilisation de Java3D nécessite que les packages

javax.media.j3d, javax.vecmath, et

com.sun.j3d.utils soient installés sur votre système. Ces

classes sont disponibles sous formes d'archives:

j3dcore.jar, j3daudio.jar,

j3dutils.jar et vecmath.jar.

Nous utiliseront une implémentation spéciale de java installée dans

/net/opt/blackdown-jdk-1.4.2.0 qui supporte une version 1.3.1 de l'API

java3D. L'API elle même est installée dans

/net/opt/blackdown-java3d-bin. Pour le bon fonctionnement de java 3D

vous devrez:

export

CLASSPATH=/net/opt/blackdown-java3d-bin/lib/j3dcore.jar:/net/opt/blackdown-java3d-bin/lib/j3daudio.jar:/net/opt/blackdown-java3d-bin/lib/j3dutils.jar:/net/opt/blackdown-java3d-bin/lib/vecmath.jar:.:${CLASSPATH}

alias java='java -Djava.library.path=/net/opt/blackdown-java3d-bin/lib'

Dans vos fichiers java, vous devrez importer les packages:

import javax.media.j3d.*; import javax.vecmath.*; import com.sun.j3d.utils.universe.*;La compilation et l'exécution se font ensuite de manière standard:

javac *.java java MaClassePrincipale

Un programme Java3D décrit un univers virtuel qu'il est

possible de visualiser et dans lequel on peut naviguer. La structure

fondamentale de java3D est la classe VirtualUniverse

contenant à la fois la description du contenu de la scène 3D à

visualiser et les informations de visualisation. Dans un premier temps

nous utiliserons une classe dérivée simplifiée nommée

SimpleUniverse.

L'univers virtuel de Java3D est construit de telle sorte qu'il

permette la représentation de l'univers physique connu: il utilise un

système de coordonnées de haute précision vous permettant de

représenter 2 noyaux atomiques situés aux confins de l'univers si vous

le désirez. Afin d'obtenir une telle précision, les nombres flotants à

double précision classiques (encodés sur 64 bits) ne sont pas

suffisants. Java3D définit des flotants à haute précision (classe

HiResCoord) encodés sur 256 bits. Un objet de

localisation (classe Locale) définit une origine locale

dans l'univers virtuel à partir d'une translation haute précision.

Localement, autour de l'origine définie par un Locale,

les coordonnées en double précision classiques sont suffisante pour

représenter tous types d'objet. La figure 1 représente un univers

virtuel dans lequel ont été ajouté 4 Locales

différentes. Dans l'exemple ci-dessus, les deux atomes

appartiendraient à deux Locales différents dont les

origines sont positionnées aux confins de l'univers virtuel mais leur

position et leur géométrie pourrait être représentée localement avec

des nombres en double précision. La grande majorité des programmes

Java3D n'utilise qu'un objet de type Locale dans lequel

sont représentés tous les objets de l'univers virtuel mais dans

certains cas il peut devenir nécessaire de faire appel à plusieurs

Locales.

Locales. Chaque Locale représente un système

de coordonnées locales décalée d'une translation par rapport au système

de coordonnées global.

Dans chaque Locale, les objets 3D composant la scène

manipulée sont représentés dans un graphe de scène. Un graphe de

scène est un graphe direct acyclique dont la racine est l'univers

virtuel et composé de noeuds représentant des transformations 3D ou

des groupes d'objets graphiques. Aux feuilles de ce graphes sont

décrit les objets graphiques. Un graphe de scène étant acyclique et

direct (orienté dans un seul sens), il existe un seul chemin de la

racine vers chaque feuille. Le parcours de ce chemin déterminera

comment l'objet graphique de chaque feuille sera représenté (après

possibles transformations géométriques ou étapes de contrôle du

rendu). La figure 2 représente un graphe de scène minimal. Dans

l'univers virtuel, un seul système de coordonnées locales a été

défini. A cette origine est attachée une branche (classe

BranchGroup). Il pourrait y avoir différentes branches

décrivant différentes sous-parties du graphe de scène. La branche

contient une noeud de transformation géométrique (classe

TransformationGroup). Sous le noeud de transformation se

trouve une feuille du graphe: un objet graphique. Lors de la

visualisation de cette scène, la géométrie de l'objet graphique sera

conditionnée par les noeuds rencontrées lors du parcours de la branche

menant à cette feuille: ses coordonnées seront translatées selon le

systèmes de coordonnées locales puis transformées par la

transformation 3D de l'avant dernier noeud.

Le graphe de scène permet de décrire une scène 3D, de la plus simple (telle que celle représentée dans la figure 2) à la plus complexe (en garnissant le graphe de scène de branches multiples). Il manque encore un élément essentiel à la réalisation de tout programme Java3D: la visualisation. La visualisation est composée de deux éléments:

ViewPlatform) qui définit l'angle

sous lequel est vue la scène 3D;

Viewer et

Canvas3D).

Le point de vue est considéré comme une feuille du graphe de scène: il se trouve au bout d'une branche classique du graphe. L'interface de visualisation est composée d'objets n'appartenant pas vraiment au graphe de scène mais faisant la liason entre la feuille "point de vue" et la fenêtre de visualisation. La figure 3 illustre un graphe de scène complet incluant une branche de visualisation.

Le point de vue (ViewPlatform) est en bout d'une branche

du graphe de scène. Le noeud juste au dessus est une transformation 3D

définissant sa position. L'objet ViewPlatform dispose

d'une référence sur un objet de type

View. View est la classe centrale de la

chaîne de visualisation. Elle établit un lien entre le graphe de scène

(en référençant l'objet ViewPlatform), la fenêtre de

visualisation (de type Canvas3D, héritant de

java.awt.Canvas) et la représentation virtuelle de l'oeil

regardant la scène et de son environnement (classes

PhysicalBody et PhysicalEnvironement).

La création d'un graphe de scène et d'une chaîne de visualisation

complète offrent une grande liberté mais sont aussi assez fastidieuses

en raison du nombre d'objets manipulés. La majorité des applications

simples ne nécessitent pas toute la souplesse que peut offrir Java3D

et peuvent se contenter d'une version simplifiée de l'univers virtuel

et des classes qui lui sont rattachées. A cet effet, la classe

SimpleUniverse, dérivée de VirtualUniverse,

a été écrite dans le package com.sun.j3d.utils. Un

univers simple englobe toute la branche de visualisation du graphe de

scène et la chaîne de visualisation associée comme illustré dans la

figure 3.

TD1: un univers simple

Dans les étapes suivantes, vous allez écrire votre premier programme Java3D: vous ferez afficher un cube tournant aux facettes colorées tel que représenté dans la figure 4 ci-dessous:

SimpleUniverse. Créez une branche du graphe de

scène dans lequel vous pourrez attacher le cube. La méthode void

SimpleUniverse.addBranchGraph(BranchGroup) vous permettra de

connecter la branche à votre univers. L'objet cube coloré est

disponible dans la classe

com.sun.j3d.utils.geometry.ColorCube. Chaque groupe

(i.e. chaque noeud qui n'est pas une feuille) du graphe de

scène dispose d'une méthode addChild permettant d'ajouter

un fils au groupe concerné. Une fois le graphe de scène complet, vous

devrez définir la position du point de vue de façon à se que l'oeil

virtuel regarde la scène depuis un point extérieur. Vous ferez appel

pour cela à la commande:

mySimpleUniverse.getViewingPlatform().setNominalViewingTransform().

Vous pourrez enfin créer une Frame de l'AWT java dans

laquelle vous ajouterez une fenêtre de type Canvas3D. Le

constructeur de Canvas3D nécessite un objet de

configuration de type

java.awt.GraphicsConfiguration. Vous pouvez créer un

objet de configuration standard par appel à la commande:

SimpleUniverse.getPreferredConfiguration(). Votre

premier programme est complet: vous devez être à même de visualiser le

cube. Comme celui-ci est vu de face, un seul carré (rouge) apparaît à

l'écran.

TransformGroup entre la racine de la branche et le

cube. Le constructeur de TransformGroup prend en

paramètre une transformation 3D (composition d'une translation, d'une

rotation et d'un facteur d'échelle) de type

Transform3D. Faîtes appel aux méthodes rotX,

rotY, rotZ et mul de

Transform3D pour composer des rotations selon les axes X,

Y, et Z. Modifiez votre programme pour prendre 3 angles sur la ligne

de commande et utiliser ces angles dans la composition de la

transformation. Vérifiez que la visualisation du cube est bien celle

que vous attendez sous différents angles. Déterminez la direction des

axes dans le repère par défaut de Java3D. Identifiez quelle face

(couleur) correspond à quelle direction.

GraphBranch.compile pour compiler une branche. Les

propriétés d'une branche compilée ne peuvent plus être modifiée à

l'exception des propriétés qui ont explicitement été déclarées

modifiables AVANT la compilation. Tenter de modifier une propriété non

modifiable ou de déclarer une nouvelle propriété modifiable après

compilation provoque une exception. Compilez votre graphe de

scène. Tentez de lire la matrice de transformation 3D qui positionne

le cube coloré. Ajoutez maintenant la capacité "lecture de

transformation" au groupe de transformation par l'intermédiaire de la

méthode TransformGroup.setCapability avant

compilation. Vérifiez que cela ce passe mieux.

com.sun.j3d.utils.geometry.ColorCube par votre propre

forme 3D. Une forme 3D hérite de la classe Shape3D. Une

forme 3D est définie par sa géométrie et son

apparence. Nous ne nous intéresserons qu'à la géométrie pour

l'instant: créez un objet de type QuadArray représentant

la géométrie d'un cube et ajoutez le dans votre forme 3D par

l'intermédiaire de la méthode Shape3D.setGeometry.

RotationInterpolator. Un

interpolateur transforme le temps en une grandeur physique changeante

telle qu'une matrice de rotation dans ce cas. Un interpolateur fait

appel à une représentation intermédiaire (un objet de type

Alpha) et, pour des raisons d'optimisation, à une boite

englobante: un interpolateur n'est activé que si sa boite englobante

est visible. Vous pouvez créer plusieurs objets englobants. Dans cet

exemple, un objet de type BoudingSphere conviendra. Une

objet de type Alpha définit la fonction de transformation

du temps en valeur entre 0 et 1: vitesse, répétitivité, et

éventuellement définition d'une fonction complexe de transformation.

Ce second TD consiste à créer un univers virtuel complet sans faire

appel à la classe SimpleUniverse.

com.sun.j3d.utils. Remplacez la création du

SimpleUniverse par un VirtualUniverse. Créez

un Locale et une branche de visualisation complète. Vous

devrez en particulier veiller au positionnement de l'oeil virtuel, en

vous appuyant sur votre connaissance du repère par défaut. Créez la

chaîne de visualisation complète et assurez que votre univers pas si

simple remplit la même fonction que l'univers simple du TD1.

Viewer3D intégrant une

fenêtre graphique et toute la chaîne de visualisation. Vérifiez que

vous savez afficher plusieurs vues de la même scène 3D sous différents

points de vue.

Le cube que nous avons visualisé dans les TDs précédents n'est pas réaliste: chacune de ses faces est peinte d'une couleur unique et invariante, quel que soit le point de vue de l'utilisateur et l'éclairage. Nous allons améliorer le rendu d'une scène par l'ajout de lumières, le contrôle des matériaux dont sont composés les objets et le plaquage de textures. Le but de ce TD est de réalisé le rendu d'une scène telle que:

com.sun.j3d.utils.geometry.Sphere

vous simplifie la tâche en définissant un objet héritant de

Group et générant la géométrie voulue. Vous devrez

transmettre au constructeur de Sphere un objet de type

Appearance que vous aurez créé au préalable. La sphère

s'affiche en blanc: il s'agit de la couleur par défaut et en l'absence

d'éclairage le facettes ne sont pas colorées.

Appearance est complémentaire de l'objet

Geometry pour les formes 3D: il contrôle la manière dont

doit s'afficher la géométrie spécifiée (matériaux des faces,

transparence, etc). Créez un objet de type Material que

vous associerez à l'objet d'apparence par la méthode

Appearance.setMaterial. Le matériau d'un objet est défini

comme en OpenGL par ses caractéristiques "ambiante", "émissive",

"diffuse", "spéculaire" et de brillance. Après définition du matériau

de votre sphère, elle est affichée en noir: un matériau lui est

attribuée mais elle n'est pas éclairée.

AmbientLight et en

l'ajoutant au graphe de scène en tant que fils du même noeud que votre

sphère. Une lumière ajoutée dans une branche du graphe de scène

illumine tous les objets de cette branche indépendament du noeud

auquel elle appartient. La portée d'une lumière est cependant bornée

par un objet englobant (héritant de la classe

Bounds). Ceci permet, par exemple, d'empêcher un lumière

définie à l'intérieur d'une pièce d'illuminer les objets se trouvant à

l'extérieur. Dans cet exercice, vous pouvez créer une sphère

englobante (classe BoundingSphere) et l'associer à la

lumière ambiante par la méthode

AmbientLight.setInfluencingBounds. Le rendu s'améliore:

la sphère apparaît désormait dans une couleur uniforme correspondant à

la composition de la composante ambiante du matériaux et à la couleur

de la lumière ambiente (blanche par défaut).

DirectionalLight à

votre scène. Le rendu devient réaliste.

ColoringAttributes que vous ajouterez à votre objet

de type Appearance.

TransparencyAttributes et

réalisez le rendu de la sphère en transparence.

QuadArray si vous précisez le format

TEXTURE_COORDINATE_2 à la création de l'objet.

javax.imageio.ImageIO permet de créer un objet de

type BufferedImage à partir d'un nom de fichier

image. Avec une JDK antérieure, vous pouvez utiliser le code de la

classe ImageIO ci-dessous.

ImageComponent2D (du package

javax.media.j3d) à partir de l'image chargée.

Texture2D et associez lui la

composante d'image par la méthode Texture2D.setImage.

Appearance auquel vous

assignerez votre texture par la méthode setTexture et que

vous affecterez à votre face. La face texturée doit s'afficher dans

votre scène.

class ImageIO {

public static BufferedImage read(String filename) {

java.awt.Container observer = new java.awt.Container();

Image image = Toolkit.getDefaultToolkit().createImage(filename);

observer.prepareImage(image, null);

while(true) {

int status = observer.checkImage(image, null);

if ((status & java.awt.image.ImageObserver.ERROR) != 0) {

return null;

} else if ((status & java.awt.image.ImageObserver.ALLBITS) != 0) {

break;

}

try {

Thread.sleep(100);

}

catch (InterruptedException e) {

}

}

int width = image.getWidth(observer);

int height = image.getHeight(observer);

int[] bandOffset = { 0, 1, 2, 3};

java.awt.image.WritableRaster wr =

java.awt.image.Raster.createInterleavedRaster(

java.awt.image.DataBuffer.TYPE_BYTE,

width, height, width * 4,

4, bandOffset, null);

int[] nBits = {8, 8, 8, 8};

java.awt.image.ComponentColorModel colorModel =

new java.awt.image.ComponentColorModel(

java.awt.color.ColorSpace.getInstance(

java.awt.color.ColorSpace.CS_sRGB),

nBits, true, false, Transparency.TRANSLUCENT, 0);

BufferedImage bImage = new BufferedImage(colorModel, wr, false, null);

java.awt.Graphics g = bImage.getGraphics();

g.drawImage(image, 0, 0, observer);

return bImage;

}

}

com.sun.j3d.utils.geometry.Text2D et insérez le dans votre scène pour ajouter du texte.

javax.media.j3d.Font3D) par

un appel du type: new Font3D(new Font("Helvetica", Font.PLAIN,

12), new FontExtrusion()) . Utilisez cette fonte pour créer un

objet de type Shape3D que vous insérerez dans votre scène

pour ajouter du texte en charctères "épais".

Il est temps d'autoriser l'utilisateur à naviguer à travers l'univers

virtuel. L'interpolateur utilisé depuis le TD1 permet de faire

tourner la scène sous les yeux de l'utilisateur mais celui ci n'a pas

de contrôle interactif sur le point de vue qu'il désire prendre. Les

objets d'interaction utilisent un mécanisme général de Java3D dénomé

comportement (Behavior). Un comportement décrit la

modification du graphe de scène en fonction d'un stimulis. Un stimulis

peut être de différent type (événement de l'AWT, écoulement du temps,

action de m'utilisateur, etc). Un comportement le transforme en

différentes modifications du graphe de scène (changement d'une matrice

de transformation, de la structure du graphe, etc). Un interpolateur

est ainsi un cas particulier de comportement. D'autres comportements

permettent de gérer les interactions avec l'utilisateur: navigation et

sélection.

Vous allez dans un premier temps utiliser les classes de comportement

prédéfinies pour la navigation au clavier et à la souris. Elles sont

disponibles dans les packages

com.sun.j3d.utils.behaviors.keyboard et

com.sun.j3d.utils.behaviors.mouse respectivement.

KeyNavigatorBehavior qui

contrôle le noeud de transformation de votre classe

Viewer3D. Naviguez dans la scène en 3D en utilisant les

flêches, PgUp et PgDn.

MouseRotate,

MouseTranslate et MouseZoom. Naviguez dans

la scène en 3D en utilisant les combinaisons bouton + déplacement

souris.

Après la navigation, la sélection d'objets est la seconde nécessité

pour une application interactive 3D. Des classes de haut niveau

permettant la sélection et le déplacement (translation, rotation, ou

changement d'échelle) d'objets sont disponibles dans le package

com.sun.j3d.utils.picking.behaviors.

PickRotateBehavior que

vous ajouterez à la racine de votre graphe de scène. Introduisez 2

objets graphique dans la scène et vérifiez que vous pouvez

sélectionner et faire tourner l'un ou l'autre indépendament.

La navigation à la souris telle que réalisée dans la classe

MouseRotate ne permet la rotation qu'autour de deux

axes. Il est possible de permettre à l'utilisateur des rotations

autour de trois axes de manière intuitive en simulant une

trackball. Une trackball est une boule virtuelle centrée sur la

fenêtre de visualisation et que l'utilisateur ferait tourner selon les

trois axes selon le shéma ci-dessous:

A l'intérieur de la boule virtuelle, un déplacement de la souris provoque un rotation autour de l'axe horizontal (déplacement vertical) ou de l'axe vertical (déplacement horizontal). Un déplacement de la souris à l'extérieur de la boule virtuelle provoque une rotation autour de l'axe normal au plan de visualisation.

Afin de simuler le comportement d'une trackball il faut capturer les

événements souris, déterminer s'ils correspondent à des rotations en

X, Y, ou Z, et appliquer les rotation correspondantes au noeud de

transformation de l'oeil virtuel concerné. Java3D permet de définir

des comportements dans ce but. Un nouveau comportement hérite de la

classe virtuelle javax.media.j3d.Behavior et définit les

méthodes initialization et processStimulus. Dans

ces méthodes, le comportement doit avant tout indiquer au moteur

Java3D les conditions dans lesquels il est activé (sa méthode

processStimulus est appelée) par appel à

wakeupOn. La condition d'activation est dévalidée à

chaque appel à processStimulus et doit donc être

explicitement réaffirmée avant la sortie de cette méthode.

Trackball

et insérez la dans le graphe de scène en remplacement de la classe

MouseRotate.

Au cours des séances suivantes, vous développerez un visualisateur d'images médicales 3D. Vous devrez permettre plusieurs modes de visualisation d'une image 3D et la superposition de structures anatomiques représentées par des surfaces.

Une image 3D est un tableau tridimensionnel de valeurs discrètes d'intensité appelées voxels (par extension des pixels composants les images 2D). Il n'est pas possible de visualiser la totalité du contenu d'une image 3D en une fois mais il existe différentes métodes pour apréhender ce type de données. La plus simple est d'extraire un ensemble de plans à l'intérieur du volume et d'autoriser l'utilisateur à naviguer en les changeant interactivement.

Vous utiliserez comme point de départ les classes

de visualisation suivantes qui permettent de charger une image 3D

au format INR et d'en extraire un plan orthogonal à l'axe X, Y ou Z de

l'image.

Des données d'exemple sont disponibles ici.

Le format INR est un format simple constitué d'un en-tête de

256 caractères lisible suivit des données images sans compression.

Nous travaillerons avec des images encodées sur 8 bits (chaque voxel

est représenté par un entier entre 0 et 255 définissant l'intensité de

ce voxel). Après décompression de l'archive, vous pouvez compiler

(javac *.java) puis exécuter le programme de

visualisation sur l'image fournie en exemple:

java Main brain.inr Z 60

coupe le volume par le plan de coordonnées z=60 et affiche l'image:

Dans le code qui vous est fourni, la classe MedImage permet

de lire une image et de stocker la donnée sous forme d'un tableau de valeurs

d'intensité, la classe Slicer extrait une coupe à travers le

volume et la classe Viewer réalise l'affichage d'une coupe.

BufferedImage

à partir des données contenues dans l'objet MedImage par

l'intermédiaire d'un code tel que:

// création d'un modèle de couleurs: RGB

int[] nBits = {8, 8, 8};

ComponentColorModel colorModel =

new ComponentColorModel(ColorSpace.getInstance(ColorSpace.CS_sRGB),

nBits, false, false, Transparency.OPAQUE, 0);

// création d'un raster en écriture de dimension x*y utilisant ce modèle de couleurs

WritableRaster raster = colorModel.createCompatibleWritableRaster(x, y);

// création de la buffered image utilisant ce raster pour stocker les données

BufferedImage bimg = new BufferedImage(colorModel, raster, false, null);

// data = tableau d'octets (R,G,B,R,G,B,R,G,B,R,G,B...) pour chaque pixel de l'image:

// écrire dans data les données provenant de MedImage

byte[] data = ((DataBufferByte) raster.getDataBuffer()).getData();

MedImage.vx, MedImage.vy et

MedImage.vz retournent la dimension des voxels de l'image

dans les trois directions. Utilisez cette information pour corriger

le facteur d'anisotropie dans votre image 3D.

Des structures anatomiques représentées par des surfaces peuvent être ajoutées pour enrichir la visualisation de l'image 3D:

Vous trouverez dans le répertoire de données plusieurs images et maillages de structures anatomique pour l'expérimentation. Les maillages sont composés de polygônes irréguliers (nombre de côtés variables). Les fichiers maillage sont lisible en format texte. Le format de fichier est le suivant:

int # nombre de sommets int int int # position de chaque sommet ... int int int # pour chaque sommet, index de ses 3 voisins (définition ... # des arêtes) int # nombre de faces (polygônes) n i1 i2 ... in # n = nombre de sommets de chaque polygône ... # i1 i2 ... in = index des n sommets du polygône

Par exemple, le tétrahèdre représenté dans la figure ci-dessous serait encodé tel que montré à droite.

4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3 2 1 0 2 3 1 0 3 0 1 2 4 3 0 1 2 3 0 1 3 3 0 2 3 3 1 2 3 |

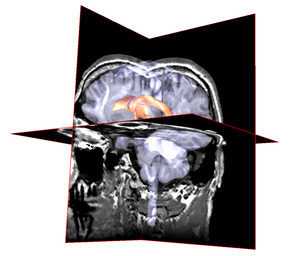

Par extension des textures 2D, il est possible de définir une texture 3D. Une texture 3D est un volume d'intensité qu'il est possible de couper par un plan quelconque pour en visualiser une tranche. Imaginez une texture 3D représentant du bois: elle ne contiendrait pas uniquement une image de la surface mais une information sur chaque point du matériau. Plaquer un plan de cette texture 3D reviendrait à couper le volume de bois à la scie et à en visualiser la tranche découpée.

Les images médicales 3D correspondent exactement à des textures 3D: ce sont des volumes denses donnant une information sur l'intensité de chaque point du corps. Extraire un plan de texture 3D dans une image médicale est une manière élégante de visualiser une coupe. On peut alors très simplement extraire n'importe quel plan orthogonal à l'axe des X, Y ou Z mais encore n'importe quel autre plan comme l'illuste la figure suivante:

Comme pour les textures 2D, les dimensions des textures 3D doivent être des puissances de 2. En outre, en raison de limitation de l'espace de mémoire de texture disponible, une dimension ne peut pas dépasser 128 (une fois la limite dépassée, la texture n'est pas chargée en mémoire et le plan de coupe apparaît blanc). Il faudra donc prévoir de modifier les images (troncature ou redimensionnement) pour qu'elles puissent être chargées en mémoire de texture.

Une technique alternative pour la visualisation des images 3D est le rendu volumique. Le rendu volumiqe consiste à estimer que tous les voxels de l'image sont plus ou moins translucides et que le volume est vu en transparence. On apréhende ainsi l'intégralité du volume à travers une seule image que l'on peut faire évoluer en faisant varier l'angle de visualisation.

La méthode la plus directe pour implémenter le rendu volumique consiste à réaliser un lancer de rayon (ray tracing): des rayons sont lancés depuis le point focal de l'oeil virtuel vers tous les voxels de l'image. L'absorbtion/réflexion des rayons est calculée en fonction de la transparence/opacité des voxels rencontrés. On détermine ainsi la couleur de chaque pixel de l'image. Cette méthode est cependant coûteuse en calcul.

Une méthode plus simple de mise en oeuvre et permettant l'utilisation du matériel graphique est le découpage de la scène en plan parallèles entre eux, tous orthogonaux à l'axe de visualisation comme illustrés dans la figure suivante:

Les voxels de chaque plan sont rendus plus ou moins opaques. La superposition de toutes ces couches transparentes donne un apperçu de rendu volumique. Afin d'améliorer la visualisation, il faut encore définir la fonction de transformation des intensité en transparence: on peut privilégier les régions claires en attribuant pour transparence l'intensité de chaque point (les points noirs deviennent complètement transparent et les points blancs complètement opaques). On peut encore spécifier une fonction de correspondance entre intensité et opacité permettant de contrôler les structures visibles. Ainsi, dans les images du cerveau qui vous sont fournies, rendre les intensités de l'image correspondant au crâne, à la matière grise ou à la matière blanche plus ou moins opaques permettent de visualiser ces différentes structures.